2024年12月25日,《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》(下称“修订草案”)公布并公开征求意见。修订草案共五章四十一条,涉及反不正当竞争总体要求、部门职责、具体不正当竞争行为、反不正当竞争监管和处罚等多方面内容。

作为规范市场竞争行为的基础性法律,反不正当竞争法在营造公平竞争的市场环境,保护经营者和消费者合法权益方面发挥着非常重要的作用。从修法进程看,反不正当竞争法自1993年正式施行,于2017年、2019年分别进行了两次修订。此次修订工作,于2021年12月启动了“五年第三修”。2022年11月22日,市场监管总局发布了《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》(下称“修订草案征求意见稿”),历经两年,修订草案近日正式公布。

在不正当竞争行为方面,修订草案主要修改内容包括完善混淆行为的具体情形,强化商业贿赂治理,完善网络不正当竞争监管制度,完善虚假宣传、不正当有奖销售、商业诋毁、滥用优势地位损害中小企业合法权益等行为相关规定。

本文就本次修订草案中第七条关于混淆行为的修订进行解读和分析,抛转引玉,以期与同行进一步探讨。

01

混淆行为条款修订的具体内容

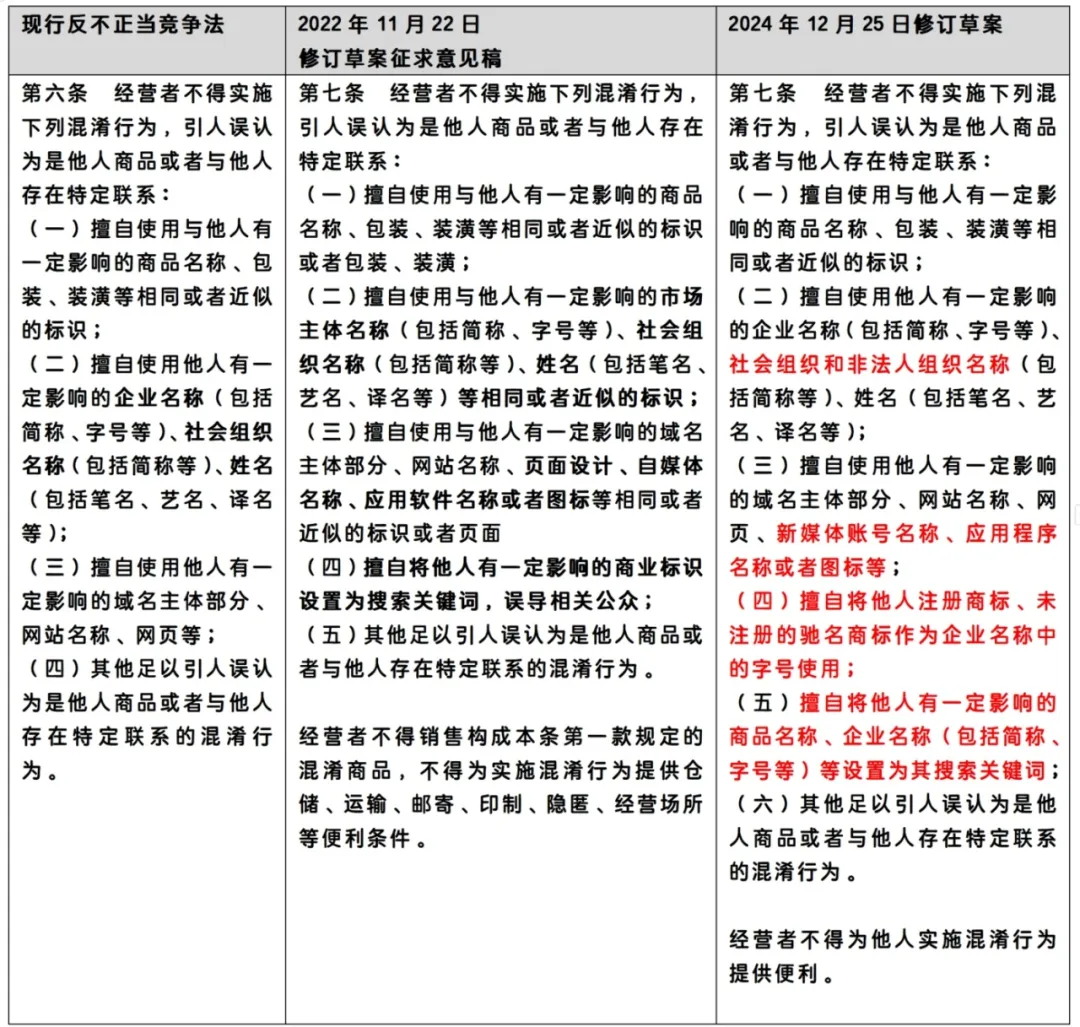

本次修订草案内容,在2022年11月22日的征求意见稿的基础上进行了增删。下面对比表能够直观清晰看出修订草案与现行反不正当竞争法及修订草案征求意见稿的变化之处。

02

混淆行为条款修订的亮点

相较于现行2019年《反不正当竞争法》第六条,修订草案在混淆行为条款上的修订为:

▪ 增加了3项具体混淆行为:包括(1)擅自使用他人有一定影响新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等;(2)擅自将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用;(3)擅自将他人有一定影响的商品名称、企业名称(包括简称、字号等)等设置为其搜索关键词。

相较于修订草案征求意见稿,修订草案吸收了2022年03月16日《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》(下称“反法司法解释”)第十三条第一款第(二)项的规定,即新增了将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用的行为。

▪ 新增第二款规制帮助混淆行为:现行反不正当竞争法第六条仅有一款,修订草案新增第二款,特别规定经营者不得为他人实施混淆行为提供便利。

相较于修订草案征求意见稿中“经营者不得销售构成本条第一款规定的混淆商品,不得为实施混淆行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所等便利条件”的行文,修订草案第二款更加概括简洁,未对“帮助行为”进行列举,同时也未单独就销售混淆商品的行为进行规定。

▪ 扩充市场主体名称范围:第一款(二)项的有一定影响的名称,除了现行立法中的企业名称、社会组织名称、姓名,还包括了“非法人组织名称”,行文上与社会组织名称并列,为“社会组织和非法人组织名称”。

“非法人组织名称”的新增,是对反法司法解释第九条第二款关于“有一定影响的个体工商户、农民专业合作社(联合社)以及法律、行政法规规定的其他市场主体的名称(包括简称、字号等),人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第二项予以认定”的吸收。

2022年的修订草案征求意见稿,是市场监管总局总结监管实践经验,针对近年来查处不正当竞争行为时面临的新情况新问题草拟形成的初稿。同时,修订草案结合反法司法解释的相关规定,对征求意见稿进行了修改。总的来说,修订草案更加细化和明确了监管及司法实践中已经出现且有较为成熟的司法审判经验的行为为混淆行为,为今后的审判及行政执法提供了更好的立法指引。

03

存在的问题及尚需完善之处

1. 将“新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等”列入第(三)项网站类混淆行为,合理性和必要性存疑

反不正当竞争法现行第六条第一款各项之间,以权益客体对象的不同进行区分和并列列举。其中,第(一)项主要是“标识类”混淆行为,第(二)项为“名称类”混淆行为,第(三)项为“网站类”混淆行为,第(四)项为兜底混淆行为。

修订草案中所列举的新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等,其实本质是属于第(一)项的标识类混淆行为。事实上,APP本身是应用软件产品,当“APP”名称和装潢符合有一定影响标准时,其名称和装潢均可作为有一定影响的商品名称及装潢获得保护,具体参见“好省惠购”APP名称、标识装潢侵权案1 、新氧APP案装潢侵权案2 。而早在2016年,北京知识产权法院就认定过尚客圈公司的微信公众号“为你读诗”构成知名服务特有的名称,该案还被评选为最高人民法院发布第一批涉互联网典型案例3。

因此,本文认为新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等,已经包含在第(一)项中的“商品标识类”,将其与域名、网页等并列作为网站类混淆行为,合理性和必要性存疑。

2. 将商品名称、企业名称等设置为搜索关键词是否构成不正当竞争,需要区分具体情形

现行反不正当竞争法第六条调整的是市场混淆行为,以市场混淆作为认定此类行为的基础要件和认定边界,达到混淆程度的市场行为才纳入不正当竞争的范畴。

设置关键词的行为,需要具体区分是显性关键词还是隐性关键词。在显性关键词使用中,在推广链接的标题部分使用有一定影响的商品或企业名称,会造成相关公众初始混淆,使得用户误认随后链接的网站与原告存在关联关系,构成不正当竞争没有争议。

但对隐性关键词设置行为,关键词的设置未向公众展示,不会使用户将其识别为区分商品或服务来源的标识,搜索结果也未导致相关公众的混淆,因此不属于反不正当竞争法规定的商业混淆的不正当竞争行为。当然,如果在案证据能够证明该等行为有其他违反了诚实信用原则和商业道德准则的行为,则可适用反不正当竞争法第二条进行规则。

因此,修订草案未做区分,直接将对商品名称、企业名称等设置为其搜索关键词行为作为混淆行为条款规制的行为,尚有争议。

3. 对司法解释选择性吸收和采纳,或将造成法律适用上的疑惑

如前所述,修订草案吸收和采纳了多款反法司法解释中的规定,如新增的将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用的行为,新增的“非法人组织名称”等,分别是对反法司法解释第十三条第二款和第九条第二款的吸收。但我们注意到,反法司法解释中有部分具有很强适用性和指导意义的规定,并未纳入本次修订草案中。

首先,关于与名称、网站等近似标识的规制

反法司法解释的第十一条规定,有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)、域名主体部分、网站名称、网页的混淆,包括使用近似的标识。该条款在修订草案征求意见稿有所体现,即“擅自使用与他人有一定影响的市场主体名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)等相同或者近似的标识”。但本次修订意见稿删除了“相同或者近似的标识”的行文,直接规定为“擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织和非法人组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)”。

至少从字面意思看,使用近似标识似乎并不在该项规定的不正当竞争行为之列,这无疑会造成法律适用上的疑惑,且可能需要再今后的司法解释中再次进行规定。

其次,关于销售带有混淆标识的商品行为的规制

反法司法解释的第十四条第一款规定,经营者销售带有违反反不正当竞争法第六条规定的标识的商品,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,当事人主张构成反不正当竞争法第六条规定的情形的,人民法院应予支持。第二款同时规定了合理来源的承担责任方式。

与上述情况相同,订草案征求意见稿吸收了该条司法解释的内容,但本次的修订草案又进行了删除。我们认为,可以保留修订草案征求意见稿中“经营者不得销售构成本条第一款规定的混淆商品的行为”的规定,以免后续司法解释再次进行规定。

04

结语

我们可以从修订草案中看到法律框架的进一步完善,特别是在混淆行为的具体规制上,修订草案不仅吸收了司法解释中的部分成熟观点,还结合了近年来市场实践中出现的新情况和新问题,力图为市场主体提供更为明确和可操作的法律指引。然而,正如本文所指出的,修订草案在某些方面仍存在争议和不确定性,如新媒体账号名称的分类、搜索关键词设置的规制以及对司法解释的选择性吸收等问题。希望在未来的立法和司法实践中,各方能进一步深入探讨和交流,以推动不正当竞争法更加科学、合理地完善,从而更有效地维护市场的公平竞争秩序,保护经营者和消费者的合法权益。

【注释】

[1] 杭州铁路运输法院(2020)浙8601民初1841号民事判决书

[2] 北京市朝阳区人民法院(2020)京0105民初68166号民事诉讼判决书

[3] 北京知识产权法院(2016)京73民终75号民事判决书