《专利法实施细则》修改后关于职务发明奖酬新规的解读与合规建议

夏锋、杜晓宽、李琳虹

引言

新修订的《专利法实施细则》(以下简称 "新《实施细则》")自2024年1月20日起施行。新《实施细则》对有关职务发明奖励和报酬的规定内容进行了调整。一方面,该等调整提高了法定奖酬标准,并与《促进科技成果转化法》相挂钩,使得立法更有体系性。但另一方面,这也意味着在中国从事研发的公司(无论是国内公司还是国际公司)所面对的风险有所增加。本文将深入探讨这些变化,揭示潜在的法律风险,并提供相关合规建议。

职务发明奖励和报酬标准的主要变化:

职务发明奖励报酬义务的设定主要是源于《专利法》第 15 条的规定,即被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。新《实施细则》提高了职务发明奖励的法定标准,并对与报酬相关的条款进行了实质性修改,具体而言:

1.职务发明法定奖励标准的变化

每项发明专利的最低奖励从 3,000 元提高到 4,000 元,每项实用新型或外观设计专利的最低奖励从 1,000 元提高到 1,500 元。

2.职务发明法定报酬标准的变化

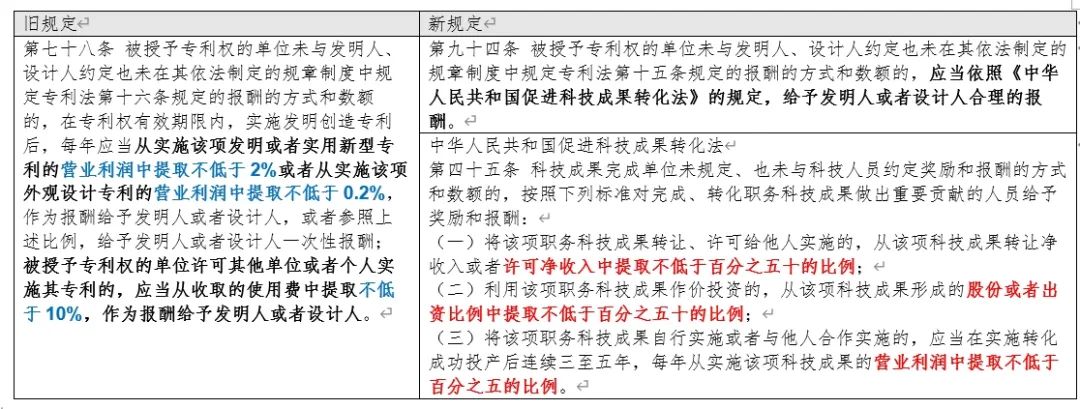

在职务发明报酬方面,新《实施细则》将转化实施后的法定报酬标准调整为依照《促进科技成果转化法》的规定给予合理报酬,大幅提高了标准。具体变化如下:

许可场景下的报酬标准从 "许可使用费的 10%以上"提高到 "许可净收入的 50%以上",自行实施/合作实施场景下的报酬标准从 "实施后年营业利润的 2%以上(对于发明或实用新型而言)或 0.2%以上(对于外观设计而言)"提高到 "投产后连续三至五年年营业利润的 5%以上"。报酬计算方法的调整不仅使得立法更有体系性,而且提高了报酬标准。

3.正式明确期权、分红等奖励/薪酬方式

此处正式将实践中被认可的股权、期权、分红等利润分享方式纳入法规层面。这一规定为单位提供了灵活多样的奖酬方式,使发明人能够合理分享创新收益。也将进一步激励创新,促进专利的商业化、实施和应用。

近年职务发明报酬和奖励案件中标的额趋势概览

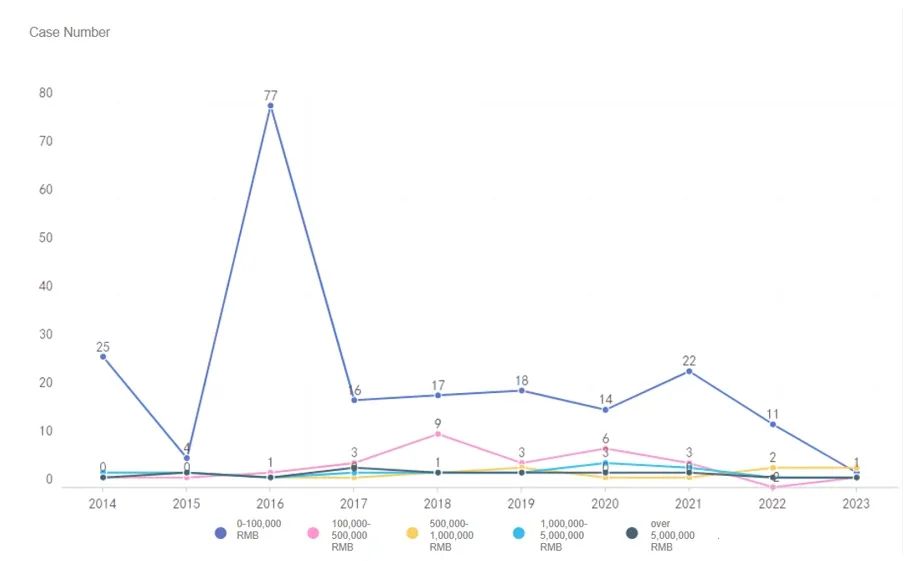

我们在威科先行数据库中以 "职务发明、奖励、报酬 "为关键词检索了近十年来相关案件的标的额*,并将其归纳为下图。

*请注意,该等检索结果依赖于第三方威科先行数据库,因此我们无法保证该等结果的全面性和准确性。

基于上述数据,可以看出:

1.从 2016 年到 2019 年,职务发明的奖励和报酬争议纠纷显著增加。

2.在近十年的公开案件中,2016年至2017年期间,标的额在1万元至10万元的职务发明奖励和报酬纠纷案件占相关案件的绝大多数,比例超过70%。2018 年至 2020 年,标的额在 1 万元至 10 万元的案件比例有所下降,百万标的额案件有所增加;近三年来,相关案件数量有所下降(这可能与司法文书公开数量存在一定程度减少有关)。

3.总体而言,职务发明奖励和报酬纠纷的标的额相对较小,百万乃至千万标的的案件仅占个位数的比例。

至于新《实施细则》的实施是否会导致司法实践的变化,还有待观察,因为新《实施细则》实施的时间不长。

基于新标准的相关合规建议:

1.在没有内部规章制度/协议的情况下,基于新标准予以制定/约定

如果单位与员工尚未约定,也未在其依法制定的规章制度中规定职务发明奖励和报酬的方式和数额的, 则建议根据新《实施细则》的更新标准来制定或约定该等内容。单位既可以选择与每位员工单独协商具体约定,也可以内部规章制度的形式来规定该等内容,或两者兼而有之。

需要注意的是,如果选择通过公司规则制度来规定职务发明奖励和报酬相关内容,则应满足以下程序方面的要求,以确保规章制度的合法性和有效性:

程序合规:规章制度应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。并且在实施过程中,应当建立相关机制,使得如果工会或者职工认为不适当的,有权向单位提出,通过协商予以修改完善。

通知:单位应向员工公示该等规章制度,例如在公司内网上公布,并将其纳入最新的员工手册,要求员工签字认可。

内容:应当确保其不违反现行法律法规或行政规范性文件。

并建议留存相关证明材料,因为如果出现相关争议,单位将承担举证责任,证明其制定的规章制度符合上述程序要求。

2.扩大受益人范围:

根据新《实施细则》援引的《促进科技成果转化法》,不仅发明人、设计人,其他对完成/转化科技成果做出重要贡献的人员都有权获得报酬。不过,对于重要贡献具体人员的构成,该法并未予以明确。建议单位在相关规章制度或协议中明确界定人员范围,以及相关方的作用贡献和相应报酬方式,以避免发生分歧。

3.制定合理的标准:

虽然单位的规章制度及与员工的合同安排优先于法定标准,但如果员工质疑该等规章制度或协议的公平性,严重偏离法定标准的内容可能不会被认可。如果单位不能提供相应的正当理由,法院可能会根据公平合理的原则调整职务发明的奖励和报酬金额。因此,建议单位制定的规章制度或约定的协议内容应当明确合理。同时,建议公司保留有关如何计算奖励和报酬的详细证明文件,以更好地应对相关质疑,例如该等奖酬数额系以相同领域发明的平均价值作为基础进行计算。此外,如果公司制定的规章制度或约定的协议标准低于法定水平,建议可以考虑将股票期权、晋升、加薪或带薪休假等额外福利作为职务发明奖励和报酬的一部分,以提高公司奖励/报酬标准的合理性。

4.股权和利润分享激励机制:

国家鼓励单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。各单位可以考虑是否采用该等机制,以响应国家政策,激励研发人员。

有关职务发明奖励和报酬的其他常见问题及建议

1.职务发明奖励和报酬的法定标准是按每项专利还是按每个发明人进行计算?

根据在先案例,当一项专利涉及多个发明人时,职务发明奖励报酬将根据发明人各自的贡献进行分配,而不是根据法定标准对每个发明人进行单独奖励。此外,在没有证据证明发明人的贡献程度不同的情况下,法院倾向于推定发明人的贡献相等,并在发明人之间平均分配奖励和报酬。

2.如果跨国集团中国子公司的员工创造了一项发明,而相应的专利由其外国关联公司提出,那么中国子公司是否仍有义务向该员工发放职务发明奖励和报酬?

中国子公司仍有义务向发明人员工支付职务发明奖励和报酬。职务发明奖励和报酬具有劳务属性,不能通过不公平不合理的手段规避支付相关劳务报酬的法定义务。如果集团可以通过对职务发明权属进行安排而规避原本应当支付的职务发明奖酬,这对于职务发明人显然有失公平。

3.专利被宣告无效后,是否还需要支付职务发明奖励和报酬?

如果专利无效属于《专利法》第47条规定的例外情况,即宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力,则仍然需要支付费用。这是因为单位仍然可以从许可、转让或实施发明中获益,因此基于已经从该等活动中获得的利益向发明人支付报酬是合理的。

但是,如果不属于这些例外情况(即具有追溯力),发明人则失去了要求奖励和报酬的依据。

4.公司政策规定,员工离职后将不再获得发明奖励和报酬,该等规定是否有效?

该等规定无效,因为支付职务发明奖励和报酬是被授予专利权的单位的法定义务,不能通过内部规章制度或协议予以免除。

5.在计算发明奖励和报酬时,单位是否应将基于涉案专利维权行为而获得的损害赔偿计算在内(如果单位事先不存在关于发明奖励和报酬的规章制度或协议)?

根据相关在先判决,单位基于涉案专利的维权行为获得的损害赔偿款,系专利权人禁止他人未经许可实施专利而获得的收入,在扣除必要的维权成本及支出后,该经济效益应当视为相关营业利润,据此基础给予职务发明人合理的报酬。

6.其他建议

(1)对于与第三方合作开发的专利,建议在合同中明确约定,各方负责对各自的员工发放职务发明奖励报酬,以避免不必要的纠纷。

(2)在大型企业中,每年会产生数百项甚至数千项专利,每项专利的实施相关收入/利润也可能有所不同。如果企业就每项专利与员工单独协商职务发明奖励和报酬,成本太高。为此,建议通过公司内部规章制度规定职务发明奖励和报酬相关规则。此外,当员工收到奖酬时,建议让他们书面确认已收到关于特定专利的奖酬。此外,建议可以考虑在专利申请阶段发放职务发明奖励报酬,在该等阶段中,鉴于尚不清楚专利是否会实施或是否可能产生收入,员工很可能会理解公司承担了未知风险,从而降低他们对职务发明奖酬金额提出异议的可能性。

(3)对于公司选择根据具体项目确定相应职务发明奖酬的情况,建议公司详细记录相关项目的实施情况,进行全面的项目成本核算,以备更好地应对后续可能被提起的关于奖酬金额是否合理的质疑。特别是涉案专利的许可或转让是在关联公司之间发生的情况下,如果没有相应的核算或同类许可/转让的参照,相关数额可能难以得到法院的认可。

结论

新《实施细则》加大了对职务发明的激励,旨在促进创新。相关单位需要及时获悉和分析相关规定的调整,密切关注司法实践,以尽量降低相应风险。

本文仅供参考,不构成法律建议/法律意见。针对职务发明奖励报酬法定标准的变化内容,如果需要获取针对性的法律建议/意见,建议咨询相关法律专业人士。

夏锋,己任合伙人,jerryxia@genlaw.com

杜晓宽,己任合伙人,duxiaokuan@genlaw.com

李琳虹,己任律师,lilinhong@genlaw.com

*感谢许谌欣对本文作出的贡献。